编 者 按

春风拂槛,文脉绵长。2025年3月初,由江西省文明办发起的“我和我的家乡”主题征文活动在赣鄱大地掀起创作热潮。活动启动后,海内外赣籍儿女执笔为歌,在赣工作者泼墨寄情,组委会陆续收到大量散文、随笔、诗歌、歌曲、返乡调研等各类作品。这些文字或追忆青石巷里的童年往事,或描绘红土地上的振兴图景,以赤子之心编织成一幅立体的江西人文长卷。本刊将陆续刊登部分佳作以飨读者,让我们循着文字的脉络,触摸千年豫章的肌理,聆听新时代赣江潮涌的澎湃之声。

本期导读

甘棠湖与南湖像两枚银锁,扣住九江的衣襟;老槐树的年轮里,藏着几代人的青春。作家何健(天瑞说符)用笔尖轻触故园,在湖水的涟漪与校园的铃声中,打捞散落的乡愁。

作者简介

何健,亦名“天瑞说符”,江西九江人,江西省网络作家协会副主席,网络小说、科幻小说作家,代表作品有《死在火星上》《泰坦无人声》《我们生活在南京》《保卫南山公园》等,荣获第五届茅盾新人奖、第十四届华语科幻星云奖长篇小说金奖、中宣部第十七届精神文明建设“五个一工程”等奖项。

我与浔阳

文/何健(天瑞说符)

01

两湖是两枚银锁,扣着城市的衣襟

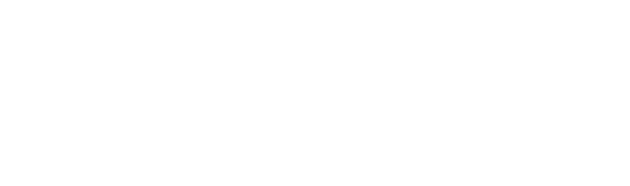

我的童年栖居在甘棠湖与南湖之间。那时候,湖滨小学的铃声里掺着水气,小学的围墙外,爬山虎每年六月准时黄了边,层层叠叠的,小学时学过叶圣陶先生的课文《爬山虎的脚》,不仅要读,还要背,背不上来,要罚站,如今再去看,课文与爬山虎都不在了。两湖是两枚银锁,扣着城市的衣襟,两面明镜,照着晨昏。

图为九江市甘棠湖与南湖 九江市融媒体中心提供

初中在老十一中读,十一中在人民路,校园极小,老梧桐树探进教室的窗。初中时,我翻《水经注》,读到“又西南历浔阳,分为二水,一水东流,入大雷。一水东南,流入注于江”,囫囵吞枣,不求甚解,不知书中的“浔阳”,是否是我身处的浔阳,后来再未读过《水经注》,中学时我打下的古文底子好,老师常让我起来翻译古文,这一点基础现在也都抛至脑后,至今仍未知道这个问题的答案。

我 / 和 / 我 / 的 / 家 / 乡

02

人走了楼还在,楼倒了树还在

我在九江生活二十年,真正识得这个城市的脾性,是在九江一中的老槐树下。九江一中的老树知晓所有秘密,历史悠久的校园,树才是真正的主人,它们比校长、操场、食堂、宿舍都要长寿和悠久,师生们一代一代地来,一代一代地走,人走了楼还在,楼倒了树还在。

图为九江一中内老槐树 九江一中提供

九江一中的学校校舍伏在甘棠湖北岸,挨着李公堤,本地人叫“小坝”,李公堤上两排法国梧桐的枝桠在头顶牵成拱门,春日里新芽如婴儿的拳头,攥着绿意往天空里钻。这当真是一块人杰地灵的风水宝地,你很难想象还有什么地方比此处更适合作为高中校园,它像一枚澄澈的祖母绿那样嵌在这里。我入学那年恰逢一中八里湖新校区正式启用,军训结束后拉练从南门湖走到八里湖,那是我第一次到八里湖,真荒凉,世界之大,居然还有这样鸟不拉屎的地方,如今每年回家途径八里湖,湖岸万家灯火,璀璨夺目。

图为九江八里湖新区夜景 源于网络

我 / 和 / 我 / 的 / 家 / 乡

03

庐山云雾混着鄱阳湖的风

在异乡的案头徐徐舒展

某天偶然看新闻,在文稿的末端发现一个熟悉的名字,是小学和中学时打过交道的同学,已经远在巴西当记者,看相貌,还留有几分记忆里的眉眼,但是蓄着胡须,身材健硕,俨然是一号型男了,小时候他面容清秀,成绩优异,是周一晨会国旗下讲话的常客,后来考入外国语大学学习西班牙语,应当是同班女生们暗暗倾慕的对象,如今他远在南美,当年的同学和朋友们,或许都各自成家。

北京的气候和九江是截然不同的,少雨,干燥,整日里刮着妖风,吹得门窗“哐哐”作响,大家不得不在门窗缝隙里塞上抹布降低噪音,朋友常问我对北京的印象,我说“旷”,那对九江的印象呢?我说“雨”。

图为庐山西海主景区 源于网络

今年春天又收到朋友送来的新茶,拆开包裹,庐山云雾混着鄱阳湖的风,在异乡的案头徐徐舒展。大家似乎都认为给作家送茶是最合适的,于是我的桌子底下堆满了茶叶,有些茶叶还留着,有些茶叶送给了舍友,舍友是军地联培的陆军技术军官,爽朗的北方糙汉子一枚,也说这茶好,这茶当然好啊,是南方小城的微风,是层峦耸翠的碧绿,是浩浩荡荡的江水,是散落天涯的愁绪,它飘啊飘,摇啊摇,一点芳香不散,徐徐入梦而来。

图为庐山云雾茶新叶片 源于网络

我 / 和 / 我 / 的 / 家 / 乡

江西省“我和我的家乡”主题征文活动截止时间为2025年5月20日,参与方式如下(二选一):

1.网站投稿。进入“文明江西”微信公众号,点击底部“文明活动”菜单栏,选择“我和我的家乡主题征文”进行投稿。

2.邮件投稿。以邮件形式(主题征文+标题+投稿人姓名)发送至邮箱jxswmsjcjzx@163.com。

(来源:文明江西)

编辑:方旬瑜

责编:陈 姗

审核:熊焕唐