2023九江市民俗博物馆精彩回顾

——穿越历史街巷,拾忆人间烟火

2023年是充满挑战和机遇的一年

是九江市民俗博物馆迈向新台阶的一年

前路或许坎坷

但我们任何时候都心怀力量

当冬日暖阳从潋滟波光中升起

仿佛长夜已成往事

无数的记忆碎片

交织出我们共同的年度记忆

这一年

是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年

我们深入实施新发展理念

奋力谱写中国式现代化九江篇章

我们“踔厉奋发、勇敢前行”

浩荡东风吹起前进的号角

初心不改

奋斗未来

在2023年里

感谢你们的一路相伴和支持

九江市民俗博物馆全体工作人员

细数昨日旧事,畅聊明朝梦想

在2024年里

我们仍然全力以赴、保持热爱

在此敬谢陪伴、谨候冬安

与你度过的一整年

九江市民俗博物馆也交出了一份成绩单

提升环境,优化服务

2023年,是初心和使命并肩的一年,九江市民俗博物馆的改造和提升,为游客提供了更舒适、更方便的参观环境。

沿长江之滨漫步,经过浔阳楼、锁江楼、琵琶亭串联起的“最美长江岸线”,往东五百米就是九江市民俗博物馆,临街大门的开放与周边长江沿线各景点形成一道靓丽的风景线,许多游客满怀兴致前来参观,极大提升了博物馆的影响力和知名度。

民俗传统,文化瑰宝

两场固定展览

1.《书传统、绘民俗、传文化——二十四节气书画展》

展览以“二十四节气”为主题,结合中国传统书画,通过笔墨变化及诗词意境描绘特色鲜明的时令风物。从立春到大寒,这二十四个节气年复一年地陪伴着人们度过春、夏、秋、冬,既呈现了时令之美,又充满了浓郁的生活气息。

2.《耄耋回眸——陈尚秋先生民俗风情画展》

九江老风情展是用文记史、以图其形,以白描手法穷写摹状,尽收市井百态,籍以纳一世之沧桑于尺幅,寄民生之感怀于锋豪,仗笔墨而情思古今。此次展出的三十二幅简笔民俗画,隐约复现了九江往日的风情旧景:庾楼古意,教堂钟声,大中路上点煤油灯的路灯,星空入夜卖清汤时清脆的叮当小铜锣声和那布满青苔的石库门民居房舍,夹杂着带壁炉烟囱小花园的西式二层小洋楼……都为历史街巷里的城市过往做了生动传神、意趣盎然的注释。

品江南文化,赏博物风雅

六场临时展览

1.《瓷忆时光——雕塑瓷台灯专题展》

灯是光明的符号,播撒着暖意,点燃着希望。一盏盏台灯,伴随岁月更迭,让人回眸起满满温情的似水流年,幸福时光。此次展览共展出50至80年代的雕塑瓷台灯120件,将为您讲述一段镌刻时代印记的瓷灯往事,留存一份萦绕人间烟火的温馨记忆。

2.《文耀史河——中国文化棋类专题展》

“文耀史河”中国棋类文化专题展中,以象棋为代表的一大批棋类得到充分展示,追寻传统文化之根源,让观众感受中华博大精深、源远流长的传统棋类文化魅力。民俗馆通过此次协作办展,整合多方资源,寻找多元化合作模式,致力于为社会大众提供更加优质的文化服务平台。更加坚定我们坚持服务群众,让静态的博物馆更加鲜活地“动”起来。

3.《青花物语——馆藏明清时期民窑青花瓷展》

青花瓷的影响力不仅限于中国,通过丝绸之路和海上贸易等途径传播到世界各地,成为了东西方文明交流的桥梁,走进了欧洲的宫廷和社交场合,被贵族和艺术家们所钟爱。青花瓷的多种可能性,开创出一种独特的装饰风格,为后世的瓷器制作提供了重要的参考和启示。基于此,本次展览特挑选馆藏80余件(套)明清时期民窑精品青花瓷器来解读青花瓷所承载的中国传统文化。

4.《厌胜禳福——中国古代厌胜钱精品展》

厌胜钱的使用贴近百姓生活,与民俗活动息息相关。坊间开炉、镇库、馈赠、赏赐、祝福、占卜、辟灾、玩赏、戏作、配饰、生日等均铸此钱,其内容从祝愿吉祥到婚丧嫁娶、诞辰祝寿;从辟邪除恶到因果报应;从佛教经文到道教符咒;从飞禽走兽到神仙鬼怪;从花草树木到亭台楼阁;从历史故事到诗词曲赋。可以说,其内容几乎涵盖了日常生活的各个领域,内容丰富多彩,是民俗文化的集大成者。

5.《冠内乾坤——馆藏帽筒展》

帽筒,俗称“官帽筒”,最早为清代官员用于放置顶戴花翎的器具。一开始,帽筒只在官家使用。从光绪开始,帽筒走入寻常人家,成为厅堂几案上的陈设。再至后来,帽筒成为婚嫁中新娘必备的陪嫁,所谓“帽筒一对”寓意夫妻二人出双入对,感情和睦,更是祈盼开枝散叶之后,儿孙后辈也能学而优则仕,出人头地,光耀门楣。民俗博物馆展出百余件帽筒邀请您进入陶瓷书画世界,在这一方瓷韵中,不仅可以雅赏陶瓷人的人文审美,更得以洞见重礼乐、尊孔儒的文明遗风。

6.《腕底阳春——馆藏铜手炉展》

暖手炉又称“袖炉”“手熏”“捧炉”“火笼”, 由炉身、炉盖、提梁组成,是旧时宫廷乃至民间普遍使用的掌中取暖工具。早期人们采用的是“陶范法制作,器物上留有铸疣、铸瘤,无梁带,四系,可提起移动”。到唐代,随着冶炼技术的成熟,制炉材料由青铜改为铜,器型多为 “簋簋之属为之”,即方圆二式,里面放火炭或尚有余热的灶灰,盖上镂空的炉盖,热气从镂空的孔洞中冒出,即可暖手,小型的可放在袖子里“熏衣灸火”。在明清时,手炉制作达到了高峰,制炉工艺明显提高,材质精良多样,炉体古朴厚重,线条流畅自然,尤其是炉盖镂雕纹饰精致细密,题材丰富,不仅寄托了人们追求吉祥的美好愿望,也反映了人们的时代审美特征。

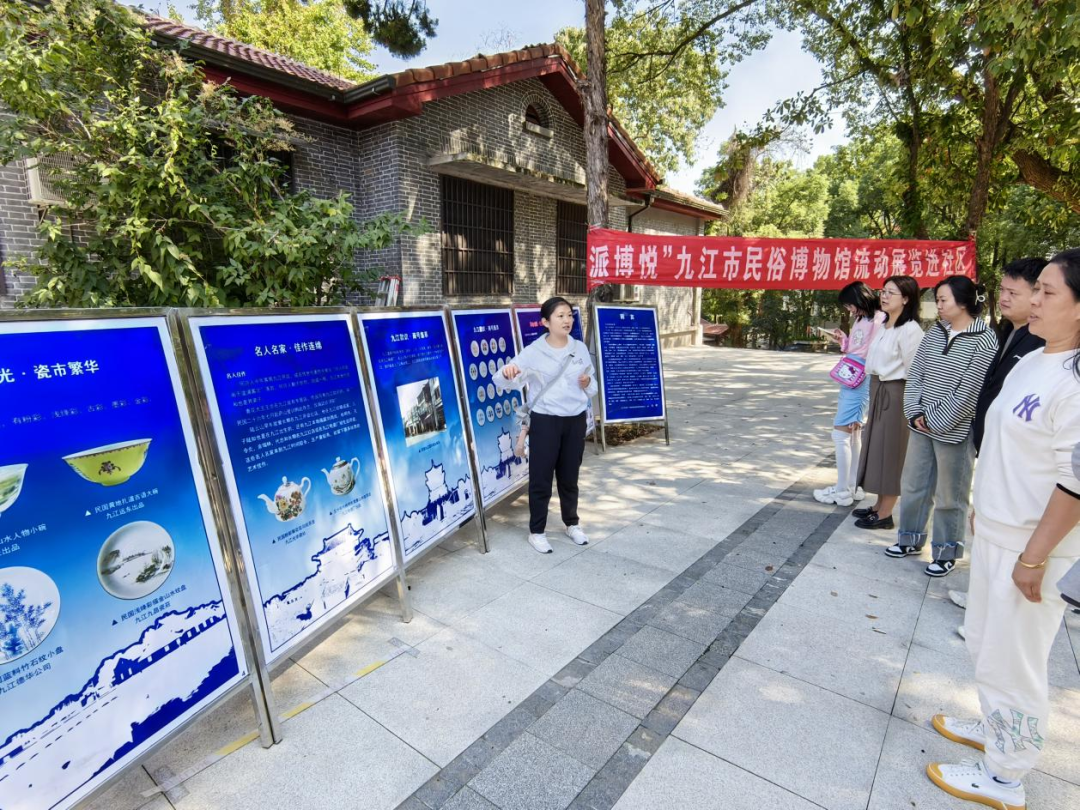

学传统文化,做当代智者

四季耕耘,从未停歇,让文物“说话”,听历史“发声”。为更好地发挥博物馆的社会教育职能,让博物馆展览走出馆舍小天地,走到社会公众身边,丰富群众的文化生活。九江市民俗博物馆2023年共计开展送流动展览“进校园、进社区、进驿站”等活动36场次。构建博物馆教育发展与学校、社区文化建设的密切协作关系,使博物馆文化服务惠及更多人民群众。

新的一年刚刚开启

更多精彩,待你亲眼见证

更多故事,我们一起谱写

新年万物更新

沉疴尽除

祝愿新岁祺祥

一路生花

我们仍携手同行

(来源:九江市博物馆)

编辑:吴 晨

责编:刘新乐

审核:杨罗钧